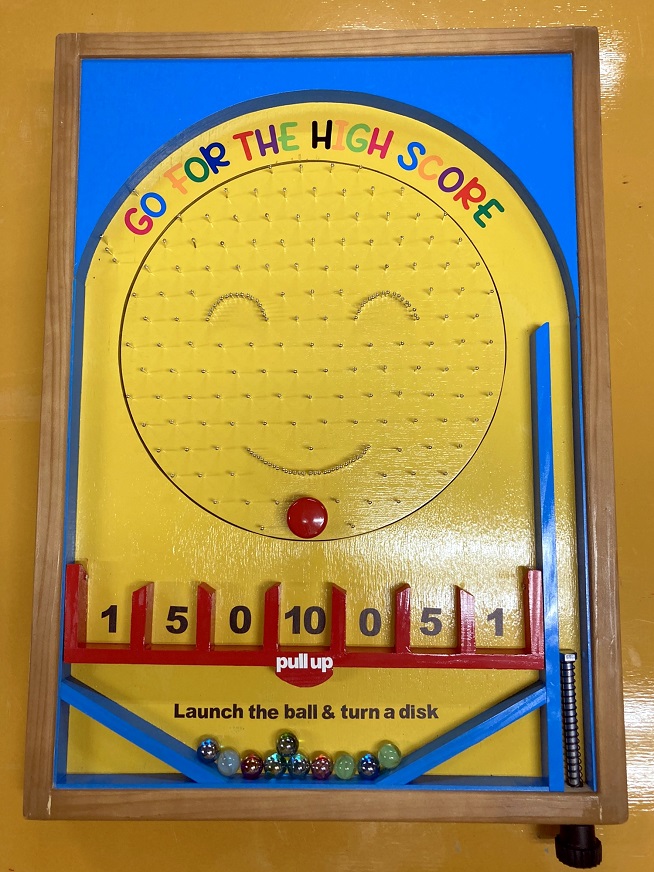

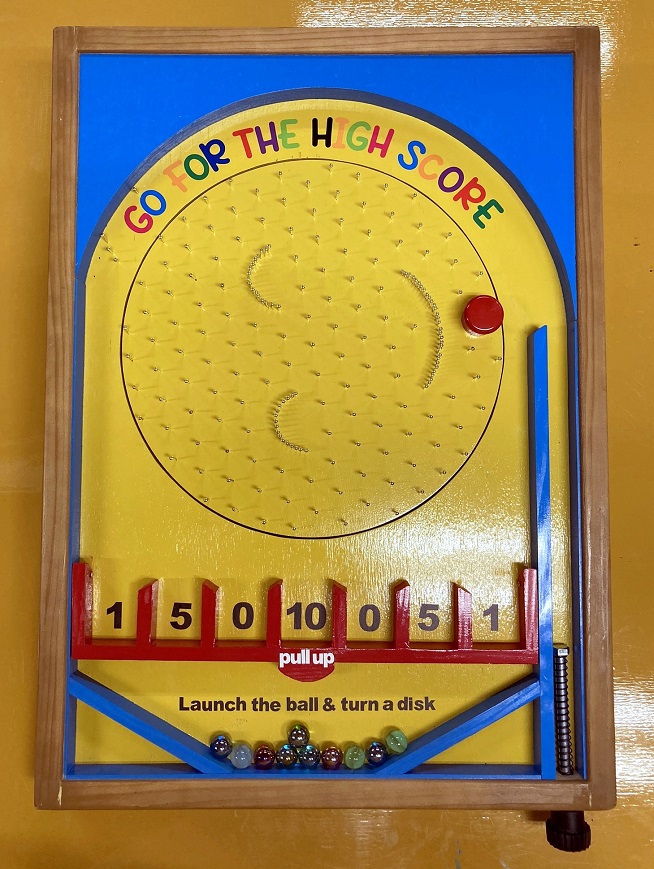

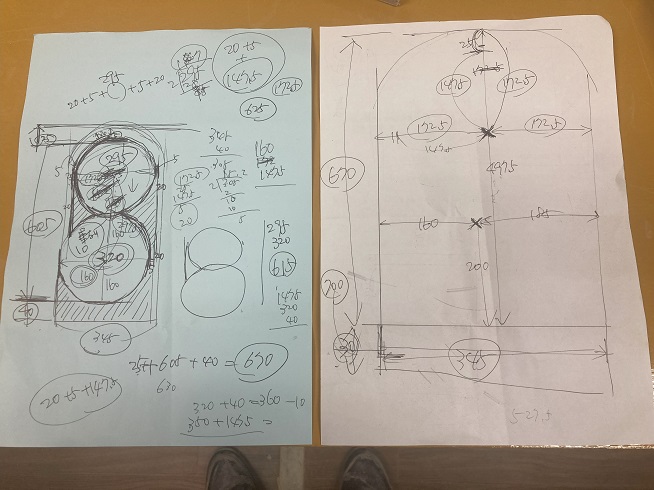

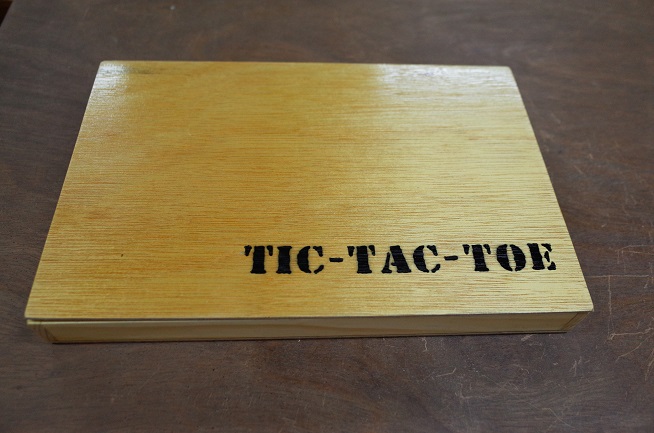

コリントゲーム最新作は落ちるボールを裏側の引き出しに受けていたが、その分、盤の厚みが増し持ち運びに不便。そこで第2作は、引き出しの代わりに折りたたみできるボックスに変更した。使用しないときは裏側に畳むので全体を薄くすることができる。

このために必要なのが、ヒンジいわゆる蝶つがい。平らな面にピタッと収まり180度開くものを探していたら「スガツネ工業 ランプ印 トルクヒンジ HG-TB型」というのを見つけた。これには右用(HG-TB7R)と左用(HG-TB7L)があり左右一対で機能する。おまけに開け閉めにトルクがかかり、任意の位置で止めることができるという優れもの。ということは畳んだ位置でピタッと止まり、持ち運びの時に勝手に開いたりしないということ。

特殊なものらしく、ホームセンターで探したが見つからず某大手通販サイトで注文した。右用左用それぞれ1個ずつ。木曜日に頼んで日曜日に配達されるとのこと。ほんとに便利な世の中になったもんだ。これが届けば第2作は目出たく完成。

さあいよいよ明日届くなあと土曜の夜、通販サイトの注文履歴ページを見てみると、右用は出荷済みになっているが左用は出荷準備中。えっ、明日届くはずが、まだ発送してないの?片方だけ届いても困るんですけどぉ。状況を確認しようとカスタマーサービスに連絡。チャットで問い合わせると「確認したので、明日発送する」旨の回答。ま、2~3日遅れるけどシャアナイかと諦め。

翌日、予定通り右用が届き、あとは左用の発送を待つのみ。ところがいつまで経っても出荷準備中のまま、発送済みにならない。また遅れるの?再度カスタマーサービスに連絡。今度は電話での対応。担当者が倉庫に確認したところ、改めて商品ページから注文し直した方が早く発送できるという。はあ?ワケわからん。その上、最初の注文は、そのままにしておいて返金するのでキャンセルしなくていいという。納得できんが言われるままに新しく注文した。何と前回より155円も値段が上がっているではないか。その差額分、クーポンを発行するから勘弁してねということらしい。

新しく注文し直したのは、最初の配達予定日だった日曜日。到着は木曜にまでズレ込んでしまった。電話でカスタマーサービス担当者が言うには、前回注文のと新たな注文の2個届くかもしれないが料金は発生しないとのこと。左右揃ってなければ機能せず、左用片方だけ余計にあっても役に立たないし必要ないんだけどなあ。

さて、トラブルはまだ続きます。

クロネコさんから木曜日に2個の荷物が届くと連絡があり、配達を午前中に指定した。しかし午前中に届いたのは最初に注文した分の1個のみ。とりあえず1個あれば作業再開できるので別に問題ないのだが。

午後6時過ぎ、営業所に届く荷物が遅配したらしくクロネコさんが「新たな注文分」の箱を届けてくれた。すでに必要な1個は届き、左右揃ったので作品は完成していたため箱を開けずに置いておいた。しばらくして、そのままでは嵩張るし整理整頓のためと箱を開けたのだが、なんと............!

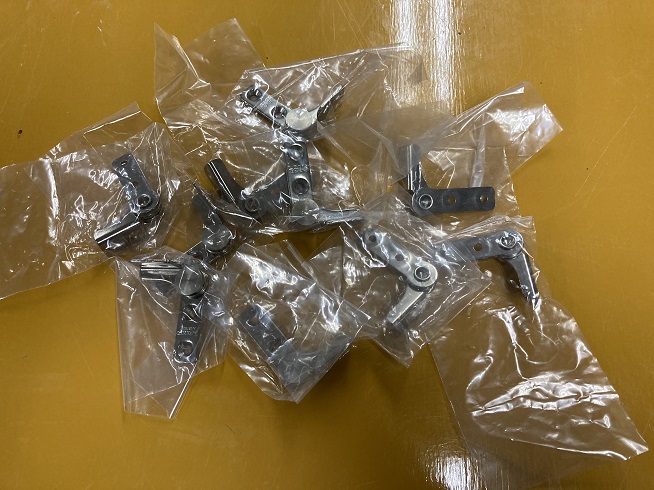

左用1個のはずが「10個入り袋」が1個。1個1,922円なので総額19.220円。遅れたお詫びのしるしにしても、左右一対で機能するもの。左用だけあっても役に立つはずもなく、まさか右用も10個買えってことなのか。それとも10個分請求されるのか?クールな私でも今回ばかりは、頭が混乱してくる。

便利な世の中だと思っていたが、今回は何かに呪われているようなトラブル続き。この10個の商品、どうしたらいいのか。またまたカスタマーサービスに問い合わせ。3回目のカスタマーサービス。梱包しなおして宅急便で送り返してくれと言われたら「取りに来い!」と言ってやろうかと思うほど、いい加減メンドクサクなってきた。

結果、「返品せずに破棄してくれ」と言われた。そう言われてもモノを大事にするのは親の教え。そう簡単にゴミに出したりできるはずもなく、使えるのかと言われても左用片方だけでは機能せず。かといって追加で右用10個を買うほどの必要もなく、2万円近くも無駄遣いしたくない。宝の持ち腐れ?宝ではないがゴミでもない。何で注文通り「たった1個」だけ送ってくれないのかなあと便利になった世の中を憂いている。

ネットオークションに出品すればニーズはあるのだろうが、ただで拾ったもので金儲けしたくないのが心情。誰か、欲しい人がいたらあげますよ。呪われたトルクヒンジで良ければ。